Aventures théâtrales

« Mesdames, Messieurs, allons-nous les laisser s’enfoncer dans le tourbillon du désespoir ? Non ! Car il nous reste l’avenir »

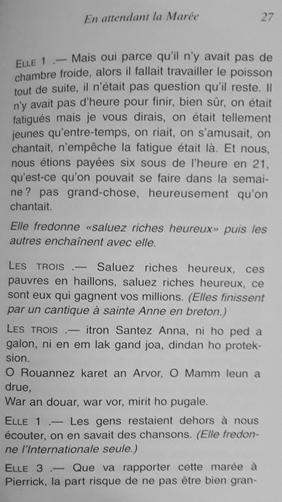

Extrait de la pièce de théâtre « En attendant la marée », co-écrite par Philippe Ivernel.

C’est avec le théâtre que Philippe Ivernel a pu voir « s’esquisser des mondes autres ».

Le théâtre est « un univers qui le passionnait et qui l’a passionné jusqu’à la fin ».

La défense d’un théâtre politique

Philippe Ivernel, chercheur associé au laboratoire Arts du spectacle du CNRS, a mis au jour et défendu un théâtre alternatif et politique absent des scènes, des répertoires, des bibliographies ; il a retracé son histoire en répertoriant tout ce qui s’est passé dans les rues, dans les champs, dans les villes, dans les usines, toute cette matière théâtrale qui a accompagné la vie, avant et après la guerre 39-45, en Allemagne, en France, pendant et après la guerre d’Algérie (1962), après 1968, après le génocide du Rwanda. Philippe Ivernel ne voulait pas abolir le passé car il comprenait, à l’instar de Frantz Fanon, que l’homme doit pouvoir « se libérer en construisant son histoire ».

Le théâtre politique, une « spécialité allemande »

Philippe Ivernel s’intéresse au théâtre dans le passé et dans son actualité. Et l’Allemagne a joué un rôle prépondérant dans l’histoire du théâtre au XXe siècle.

Lors des journées d’études organisées en 2012 par l’Université de Lille, « Théâtre politique en diachronie », consacrées aux méthodes d’analyse du théâtre politique, Philippe Ivernel proposait un balayage de la problématique du théâtre politique et des lieux qu’il peut investir notamment à travers l’exemple allemand.

Extrait de l’intervention de Philippe Ivernel aux journées d’études de l’Université de Lille, « Théâtre politique en diachronie », (00:18:25-00:35:17).

Retranscription :

Le théâtre politique est une formule qui semble appartenir à Piscator, politiste, metteur en scène et créateur du théâtre prolétarien.

« L’essentiel pour Piscator c’est moins le texte que la mise en scène pour hisser le théâtre sur la scène de l’Histoire. Il convoquera en particulier le cinéma qui va intervenir comme un agent suractif dans le jeu scénique. C’est la grande invention de Piscator. Le politique est finalement généré par la conscience historique et par la volonté de changer le cours des choses ».

Extrait de l’intervention de Philippe Ivernel aux journées d’études de l’Université de Lille, « Théâtre politique en diachronie », (01:02 :19-01:03:53).

Retranscription :

Le théâtre de Brecht, dramaturge allemand, metteur en scène, cinéaste, théoricien de l’art. « Brecht loue chez Piscator la transformation du public en une assemblée législative. Mais plutôt que la machinerie scénique de Piscator, Brecht s’intéresse à un théâtre qui analyse des phénomènes réversibles, à la distanciation « un processus de métamorphoses d’une chose en son contraire ».

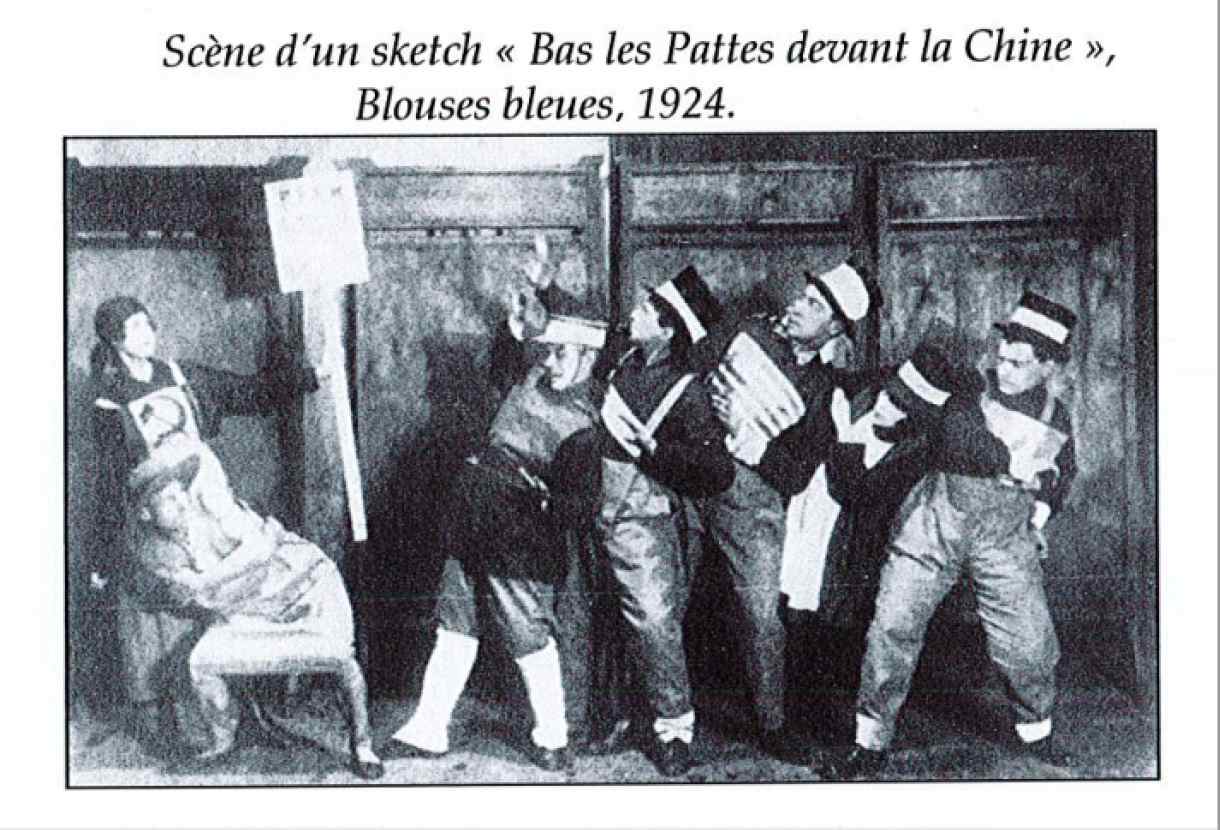

L’Agit-prop, un théâtre prolétarien amateur

« L’agit-prop est un art éminemment politique qui demande à regarder les choses sous des angles inattendus pour détecter ce qu’elles ont de peu visible ». Il y a deux formes clés du théâtre de l’Agit-prop, la scène courte et le montage dialectique.

La scène courte est projetée à la porte de l’usine ou dans la rue, ou tout autre lieu non théâtral que la troupe d’agit-prop investit, occupe pour forger une situation précise et résoudre le conflit de classe. C’est une forme de théâtre qui élabore collectivement son canevas et son spectacle, qui produit son texte en interaction avec le public et attend de lui une réaction rapide.

Le montage dialectique, qui articule plusieurs séquences/numéros, intervient beaucoup dans la salle, les meetings, les fêtes etc. La mise en scène par le biais d’un montage (textuel et scénique) exploite de nombreuses techniques : insertion de différents types de discours (politique, journalistique, mots d’ordre, slogans, chansons…), diverses formes d’expression (chants, musique, acrobatie, pantomime), confrontation idéologique (parallélisme bourgeois / révolutionnaire), etc. Cette forme vise le système et attend du public une réflexion préalable à un choix.

« Les troupes d’Agit-prop se développent à partir de 1925, en Allemagne, en très grands nombre. Ce sont des petites troupes d’amateurs constituées de jeunes chômeurs et de jeunes militants » (propos de Philippe Ivernel).

L’intervention comique

La farce est un genre utilisé par le théâtre d’agit-prop pour agiter et déclencher la réflexion, pour solliciter une réponse politique.

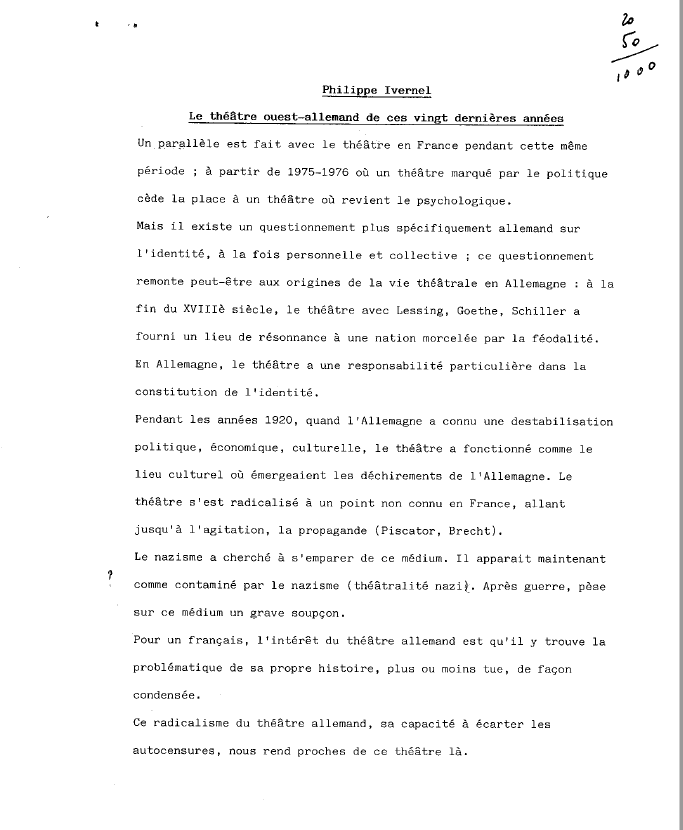

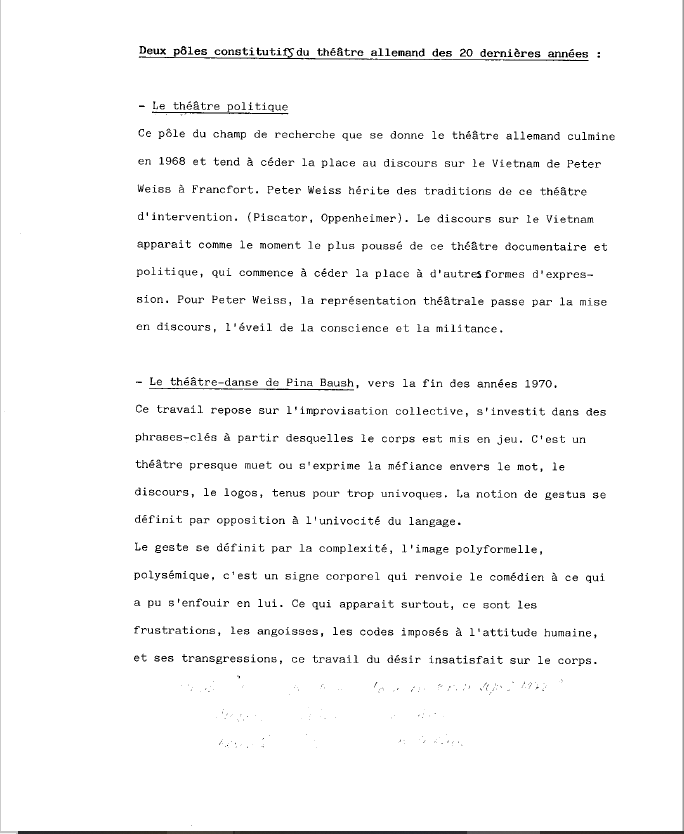

L’évolution du théâtre allemand

Entre le théâtre politique et documentaire de Peter Weiss et le théâtre corporel de Pina-Bausch.

Le théâtre ouest-allemand de ces vingt dernières années (sans date). Texte synthétique de Philippe Ivernel, écrit probablement pour l’un de ses cours, vers 1988. Ce texte répertorie les expériences théâtrales qui constituent le théâtre ouest-allemand entre probablement 1968 et 1988. Fonds Ivernel, Université Paris 8. Pages 1 à 5.

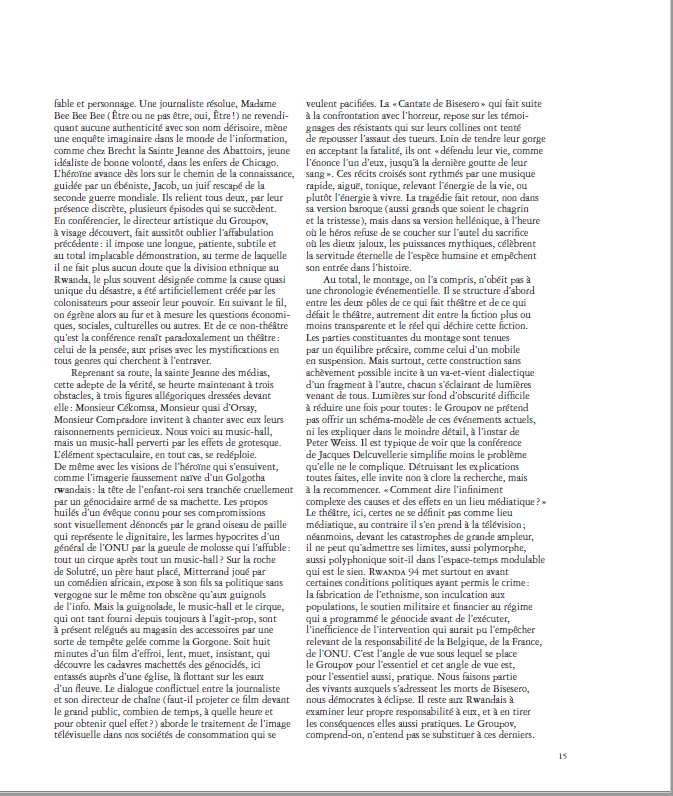

Un regard dramaturgique au service du théâtre

Co-Responsable du théâtre de l’aquarium pendant de nombreuses années, Philippe Ivernel a aussi activement pris part à la mise en scène de pièces de théâtre, il était « un maître des interventions brèves », si efficaces qu’elles « mettaient en mouvement une pensée et une pratique avec et au bénéfice » de bien des personnes, étudiants, collègues, hommes et femmes de théâtre, militants et militantes…

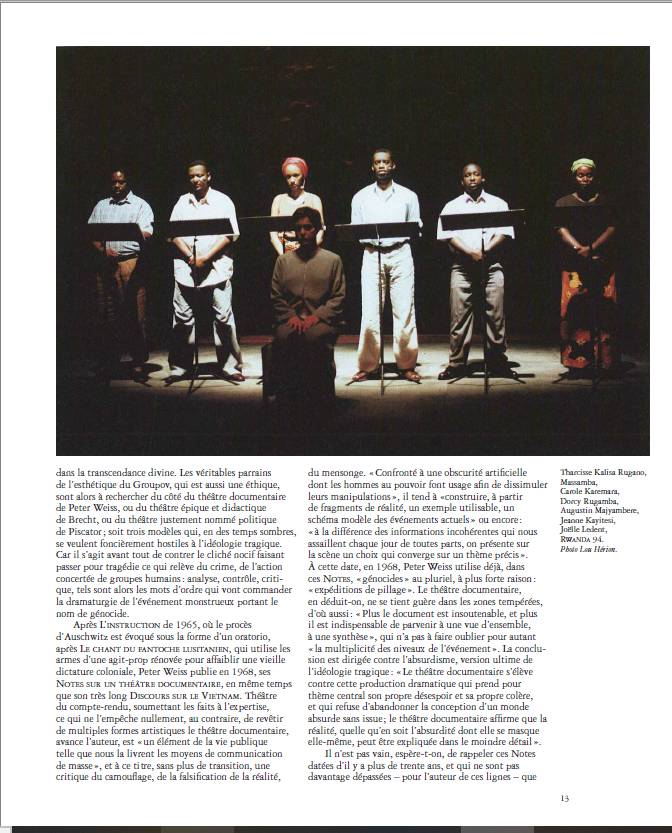

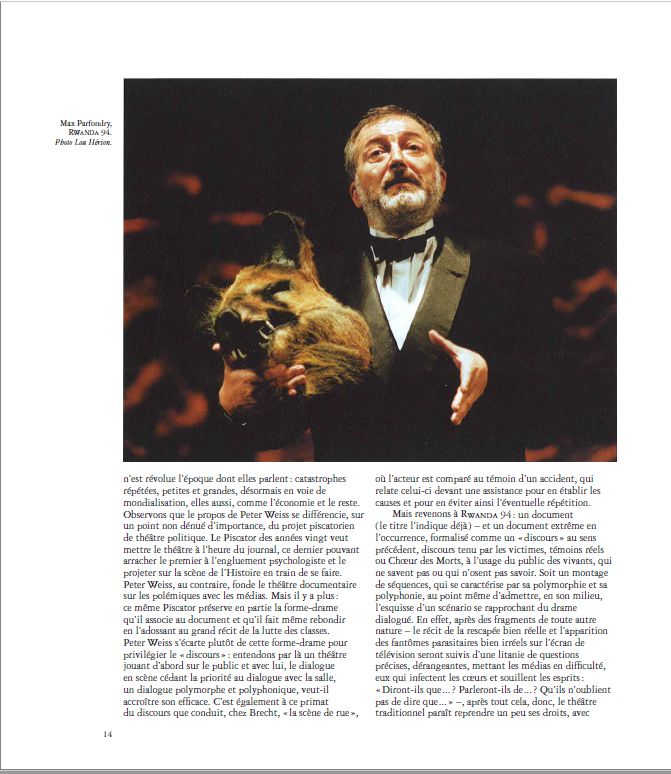

L’aventure d’un collectif belge, le GROUPOV

La troupe crée en 1999 Rwanda 94, un spectacle représentant pour la première fois le génocide des Tutsis au Rwanda. Constitué de témoignages recueillis par le collectif, le spectacle obéit à une structure documentaire. La troupe use de toutes les armes dramaturgiques disponibles et mène l’enquête.

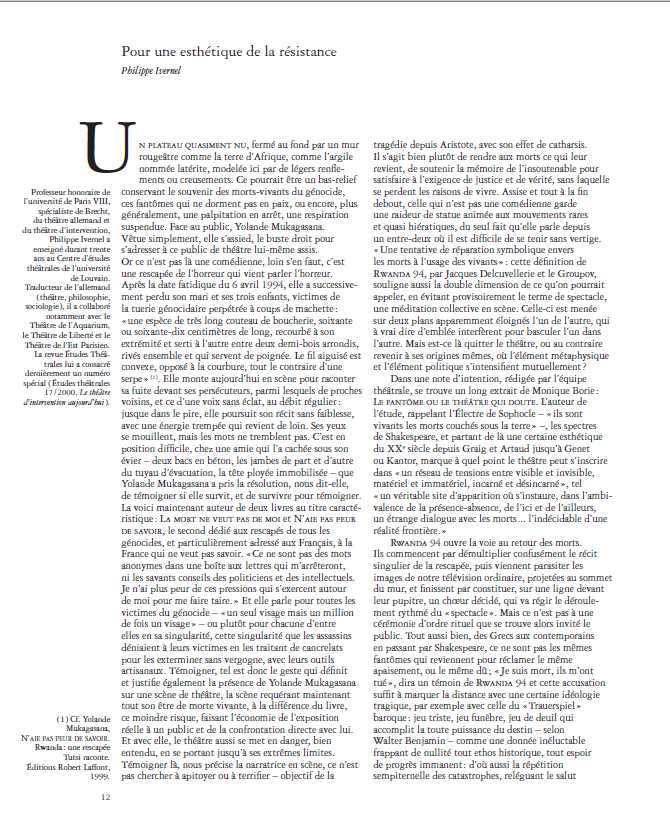

Article de Philippe Ivernel, publié dans le numéro 67-68 d’Alternatives théâtrales consacré au projet théâtral Rwanda 94 du collectif belge GROUPOV, fonds Philippe Ivernel, Université Paris 8. Pages 1 à 5.

Philippe Ivernel, à l’instar d’autres figures de l’analyse théâtrale, relate le cheminement de quatre années de travail. Il choisit de se tenir au plus près du déroulement du spectacle, mettant au jour la parenté de « l’esthétique du Groupov » avec le théâtre documentaire de Peter Weiss, ou du théâtre épique et didactique de Brecht ou du théâtre justement nommé politique de Piscator ; soit trois modèles qui se veulent foncièrement hostiles à l’idéologie tragique ; car il s’agit avant tout de contrer le cliché nocif faisant passer pour tragédie ce qui relève du crime ».

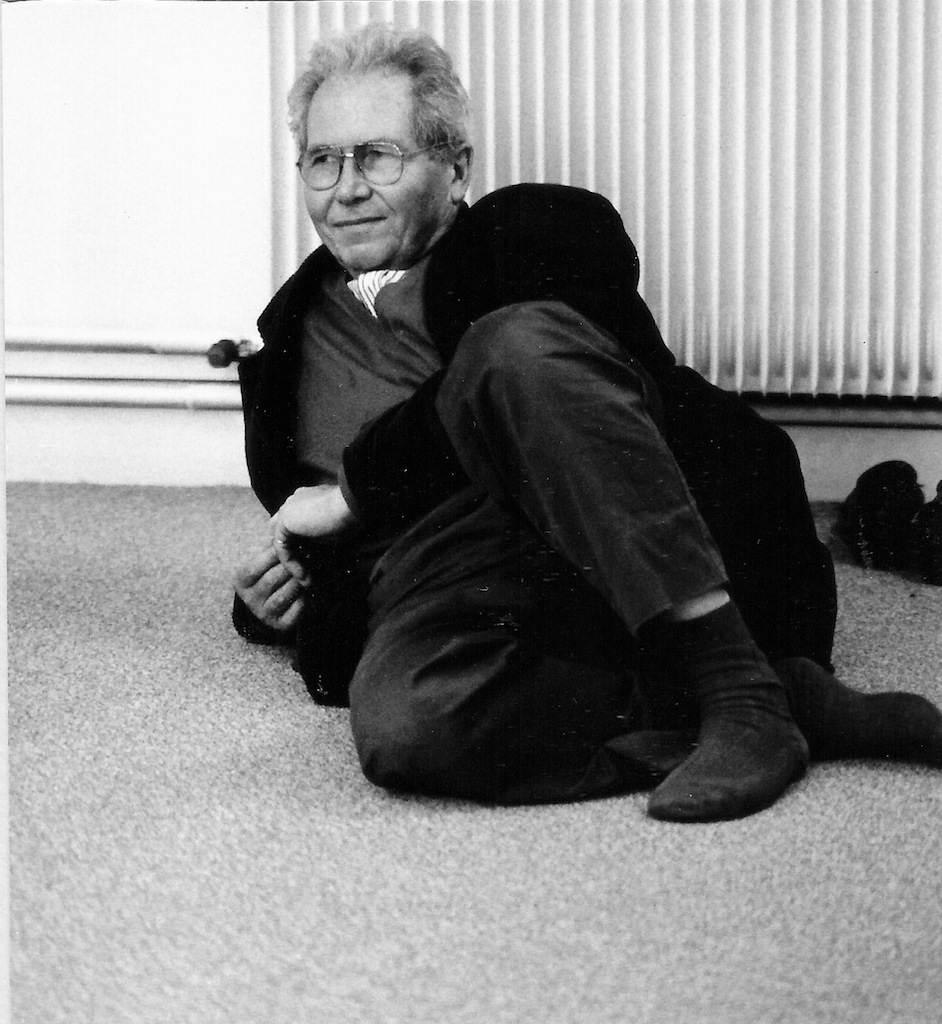

L’Aventure des Ateliers du TEP (Théâtre de l’Est Parisien)

Philippe Ivernel fut partie prenante des ateliers de création théâtrale mis en place au TEP entre 1993 et 1994 pour une écriture collective à partir de travaux d’improvisations. Observateur, Philippe Ivernel « assistait aux ateliers, aux improvisations, il relisait les écrits des stagiaires, parlait de l’écriture et de la distanciation du jeu ». (Propos de Louise Caron, une stagiaire de l’atelier).

Philippe Ivernel a rendu compte de ces expériences en écrivant :

- Espoirs de théâtre par temps incertains. Questions au public, Mémento (TEP, Paris), n°30, 1995.?

- Le public acteur sur un processus d’improvisation collective dans les ateliers de création du TEP (1993-1994). In : M.-M. Mervant-Roux (dir.) Du théâtre amateur. Approche historique et anthropologique. CNRS Editions, 2004.

http://caronmichel.blogspot.com/

http://caronmichel.blogspot.com/

L’écriture et la mise en scène

Philippe Ivernel lie son travail intellectuel à son travail de créateur. Ainsi il met la main à la pâte en pratiquant le théâtre d’intervention, concept que lui et son groupe de recherches du CNRS ont pensé pour désigner des pratiques théâtrales issues des mouvements contestataires européens et américains d’après 1968. Le théâtre d’intervention est le descendant ou cousin du théâtre d’agit-prop, du théâtre politique, du théâtre populaire, du théâtre documentaire, du théâtre de rue…

En attendant la marée

« Voilà donc un savant qui […] ira même jusqu’à écrire et mettre en scène le spectacle "En attendant la marée", où la réflexion du groupe et la vôtre vous ont amené à dénoncer les effets pervers de la mondialisation affectant les pêcheurs bretons » (Propos de Jean Louvet qui s’adresse, en 2000, à son collègue Philippe Ivernel pour un hommage).